2015/5/27(水)SRフォーラム2015開催報告

2015年5月27日(水)、3×3Labo(さんさんらぼ、東京都千代田区)にてSRフォーラム2015を開催しました。今年のタイトルは「マルチステークホルダー・プロセスで課題解決!~地域・企業の実践現場から~」。第1部ではさまざまな立場からマルチステークホルダー・プロセスを活用する方々にお話を伺いながら、その活用方法について理解を深めました。当日の発表資料もあわせて公開します。

マルチステークホルダー・プロセスの実践例を知ろう

まず、大野覚さん(認定特定非営利活動法人 茨城NPOセンター・コモンズ事務局次長・いばらき未来基金事務局担当)からお話を伺いました。大野さんは茨城NPOセンター・コモンズ職員として、市民活動の相談対応や講座開催、イベントの企画・運営、行政との共同推進施策・事業支援などを担当しています。

まず、大野覚さん(認定特定非営利活動法人 茨城NPOセンター・コモンズ事務局次長・いばらき未来基金事務局担当)からお話を伺いました。大野さんは茨城NPOセンター・コモンズ職員として、市民活動の相談対応や講座開催、イベントの企画・運営、行政との共同推進施策・事業支援などを担当しています。

茨城では、1999年から毎年「茨城NPOフォーラム」を開催してきた実績が評価され、2011年2月、都道府県単位では全国初の「地域円卓会議in茨城」が開催されるなど、マルチステークホルダー・プロセスでの取り組みが進んでいます。これまでに取り組んできた地域の課題から、車イス利用者の方にやさしいまちを作る「タウン・モビリティ」、一人親世帯の子どもの学習をサポートする「学びと交流の秘密基地」などをご紹介いただきました。

大野さんはマルチステークホルダー・プロセスの仕掛け方として、「はじめから落としどころを決めない」のを原則とすることが大事、といいます。落としどころが前面に出ると議論の誘導になってしまい、協働することの「ワクワク感」や「一体感」が薄れてしまいます。一方で、議論の展開を読むプロデューサー(仕掛け人)的な視点も肝心です。茨城NPOセンター・コモンズではファシリテーターの研修や学習会も行っています。

発表資料「地域円卓会議の実践とコーディネーター育成について」(大野覚さん)

続いてベトナムから深夜便で帰国されたその足でSRフォーラムにお越しくださった、株式会社Energetic GreenでCSRを研究する和田征樹さんからお話を伺いました。和田さんはこれまでスポーツやアパレル業界で働いてこられ、さまざまなメガ・スポーツイベントに関わってこられました。現在は2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向け、持続可能な調達や労働問題の解決の実現を目指して活動しています。

続いてベトナムから深夜便で帰国されたその足でSRフォーラムにお越しくださった、株式会社Energetic GreenでCSRを研究する和田征樹さんからお話を伺いました。和田さんはこれまでスポーツやアパレル業界で働いてこられ、さまざまなメガ・スポーツイベントに関わってこられました。現在は2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向け、持続可能な調達や労働問題の解決の実現を目指して活動しています。

オリンピックやW杯などの大きなスポーツイベントでは、たくさんな方が準備に関わる中で、さまざまな問題が起こりえます。これまでのイベントでも労働環境や調達のプロセスで問題が起こることが多く、スポーツ業界に対し、改善が求められてきました。東京オリンピック・パラリンピックでは特に、外国人研修生の受け入れとも関係する、外国人の方の人権・労働環境が大きな課題になると考えられます。

こうした問題の解決に向け、企業がCSRに取り組むことは、ステークホルダー(NPO・NGO・消費者・利害関係者)からの信頼性の向上にもつながります。ステークホルダーとの関わりから見ることで、企業にとってもマルチステークホルダー・プロセスで取り組むことの重要性やメリットがよく分かるのではないか、と述べられました。

第1部最後のスピーカーは、消費者グループの古谷由紀子さん(サステナビリティ消費者会議代表/消費者教育推進会議委員)です。消費者グループはSR円卓会議(2009年にマルチステークホルダー・プロセスとして発足)に積極的に関与してきました。従来は政府など他セクターが主導するものに形式的な協力体制をとっていたのが、実際に力を合わせて取り組む関係になっていったのが感じられたといいます。

第1部最後のスピーカーは、消費者グループの古谷由紀子さん(サステナビリティ消費者会議代表/消費者教育推進会議委員)です。消費者グループはSR円卓会議(2009年にマルチステークホルダー・プロセスとして発足)に積極的に関与してきました。従来は政府など他セクターが主導するものに形式的な協力体制をとっていたのが、実際に力を合わせて取り組む関係になっていったのが感じられたといいます。

しかし、SR円卓はまだ地域や個人に広く知られているものではありません。政府が積極的なリードをとらない中、マルチステークホルダー・プロセスをより進めるために、古谷さんはまずは市民が問題を提起し呼びかけていく形がふさわしいのではないかと考えています。

「消費者の問題」の多くは事業者とのかかわりから生まれますが、消費者側に正しい情報や知識が届かない、または消費者の立場が弱いために起こることもあります。食品の異物混入や食品ロスなど、消費者の問題が高度化・複雑化する中で、解決には多様なセクターのかかわりが求められています。他セクターを巻き込みながらマルチステークホルダー・プロセスで解決していく市民の姿勢が大切だとお話しされました。

発表資料「消費者分野における実践報告~SR円卓から地域まで」(古谷由紀子さん)

マルチステークホルダー・プロセスを進めるために

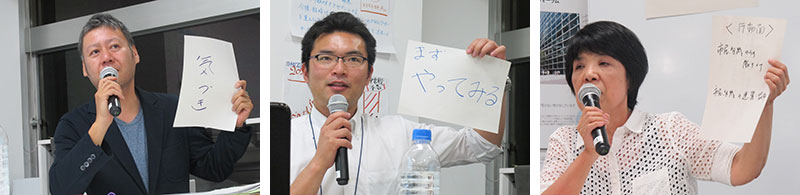

スピーカーの皆さまに、「マルチステークホルダー・プロセスを進めるには何が必要か」というキーワードを考えていただきました。和田さんは、それぞれのセクターの「気づき」、大野さんは問題や課題に気づくためにも「まずやってみる」こと、古谷さんは「市民組織からの働きかけ」と「市民組織の連携・協働」というキーワードをあげられました。

誰とどんなことを話したい?自分に引き寄せて考える

第2部では「誰と」「どんなことを」マルチステークホルダー・プロセスで話し合いたいかを各自考え、それをもとにグループで話し合いました。

第2部では「誰と」「どんなことを」マルチステークホルダー・プロセスで話し合いたいかを各自考え、それをもとにグループで話し合いました。

各グループでは「子ども」「開発における環境・人権」「地域」「企業・市民」「防災」「持続可能な社会」などが共通テーマとして挙げられ、参加者それぞれの関心に基づいて意見交換が行われました。

当日は40名の方にご参加いただき、アンケートでは「マルチステークホルダーの意義があらためてよくわかった」「他の参加者と課題の共有ができてよかった」などのコメントをいただきました。ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

NNネットでは今後もSRやマルチステークホルダー・プロセス、オリンピック・パラリンピックなどに関するセミナー・勉強会を行っていく予定です。引き続きウェブサイトなどでお知らせしてまいります。